乱季佳果 科学话水果之——反季

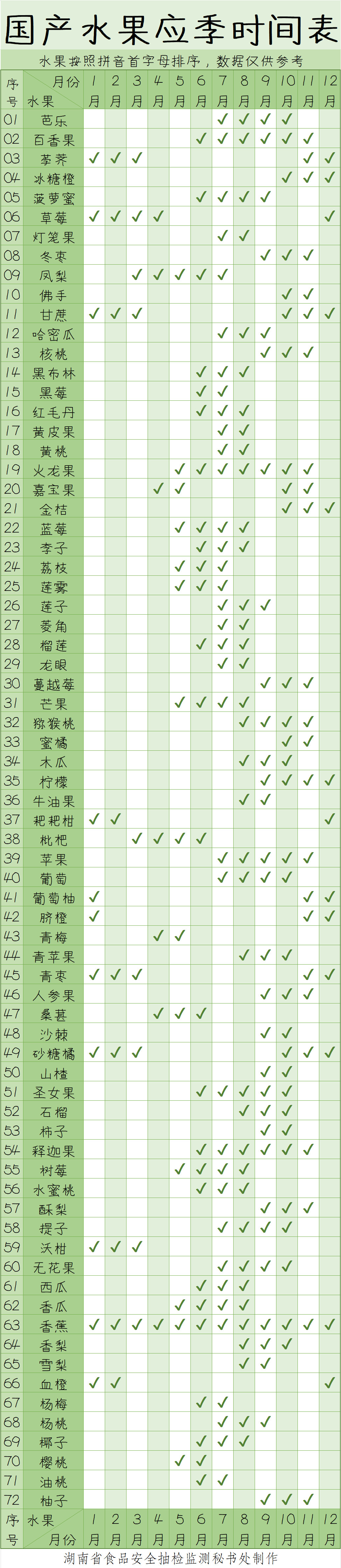

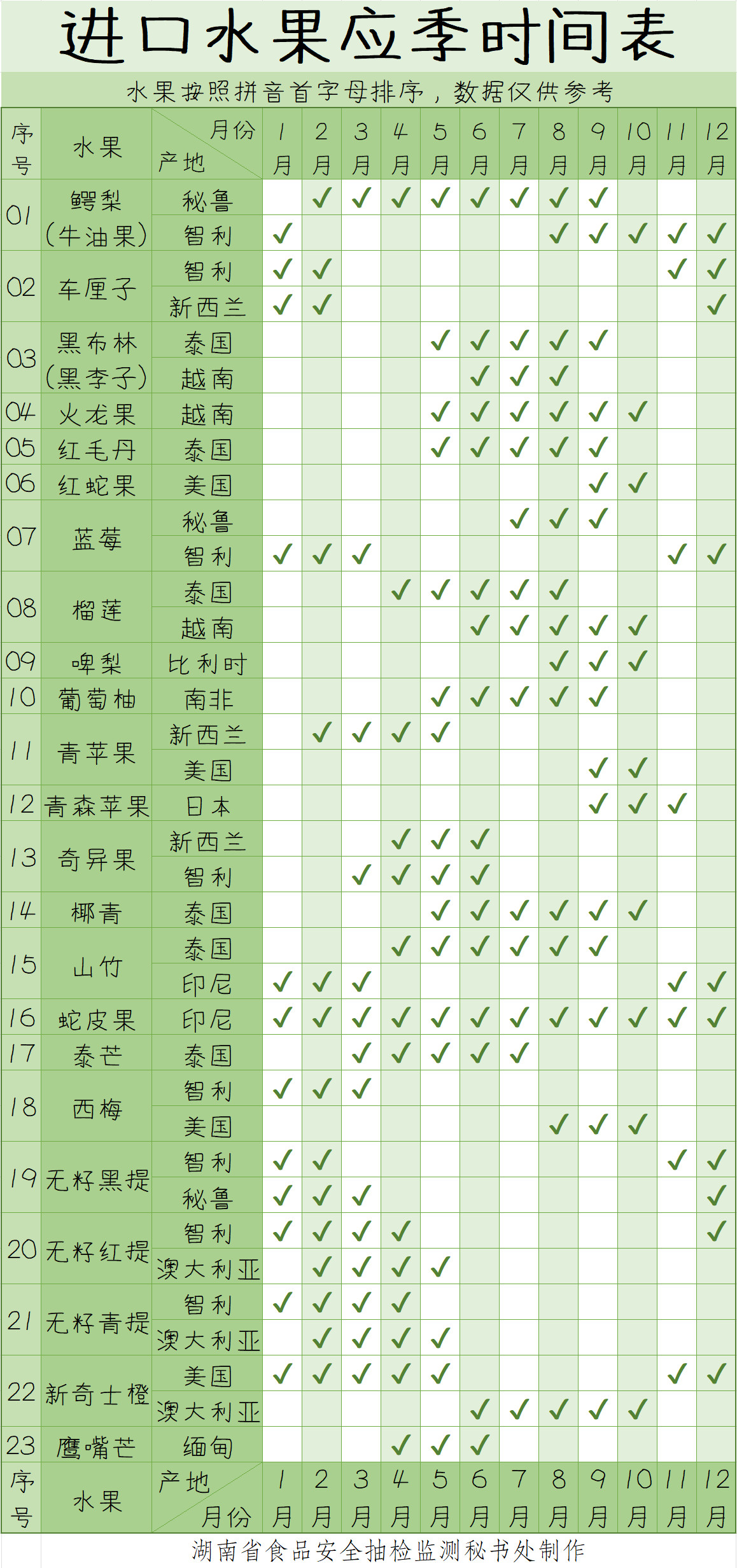

寒冬卖西瓜、盛夏见草莓,如今,反季水果早已成为市场上的常见之物。然而,不少消费者对此心存疑虑,甚至轻信诸如“反季水果全是激素催大的,吃了会性早熟”“催熟的水果有毒”等网络传言……这些说法究竟是危言耸听,还是确有其事? 反季水果即非自然成熟季上市的水果,并非现代“科技产物”。《新唐书》曾记载利用地热让瓜果提前成熟供祭祀,是早期反季栽培的雏形。 人们对反季水果态度微妙:有人坚守“不时不食”,认为时令水果更健康;也有人因品类丰富视其为饮食多样化体现。那么,科技培育的反季水果是否不宜食用?本文将系统解读反季水果,揭开其真实面貌并探讨潜在问题。 一、反季水果的来源 当前市面上的反季水果主要通过以下四种途径实现供应: (一)长期贮藏保鲜 借助冷藏、气调等保鲜技术延长应季水果的储存寿命,使其在产季结束后仍能供应市场。例如香蕉、苹果等已实现近乎全年供应。 (二)异地种植运输 依托现代物流体系,将正值产季地区的水果运输至不产或过季地区。同一水果在某地为反季,在适宜地区可能正当季。 (三)大棚设施种植 通过大棚调控光照、温度、湿度等环境因子,优化生长条件,突破自然限制,使蔬果成熟期提前或延后。 (四)花期调控技术 人为干预植物生长进程,使其在自然花期外开花结果。该技术在鲜花市场已成熟应用近50年,但在水果领域因成本与技术限制,规模化应用尚处初期。国内主要用于芒果、火龙果、凤梨(菠萝)等对温度敏感且经济价值较高的品类。 综上,反季水果的“反”主要针对特定地域的自然生长规律,广义上指水果出现在传统主产区以外的地方,或传统收获季节以外的时间段。 二、反季水果的传言 “反季水果都是打了激素催熟的!吃了对身体有害!”类似传言让消费者心生疑虑,但这些说法大多缺乏科学依据。以下针对常见传言逐一解析: (一)不安全? 传言:反季水果含有大量激素,农药残留量更高,会导致性早熟和癌症。 真相:无论是应季还是反季水果,只要是通过正规渠道销售的,都需符合国家严格的食品安全标准。 如前文所述,反季水果有多种来源,种植过程并非必然依赖化学物质。以最易引发误解的大棚种植为例,其核心在于环境调控,这种种植方式与露天应季种植并无本质区别。 (二)营养差? 传言:反季水果因生长环境“不自然”,营养价值会大打折扣。 真相:不同来源的反季水果,其营养价值与应季水果相比,确实可能存在一定差异,但需具体分析。 • 长期贮藏保鲜类:维生素和部分抗氧化物质会随储存时间延长而流失。 • 异地种植运输类:因为在原产地自然成熟,其营养成分通常与当地当季采收时基本一致。 • 大棚设施种植/花期调控技术类:营养可能接近或略低于露天应季水果,具体受品种、技术和管理水平影响。 (三)不好吃? 传言:反季水果口感欠佳,不好吃。 真相:反季水果的风味和口感确实常常不及应季水果,但这并非绝对。 部分水果因生理特性更耐储存或适合反季种植,口感受影响较小,例如柑橘类耐储存,反季销售时口感变化不大;优质产区的香蕉、芒果等经规范催熟后,仍能保持较好甜度和质地。 只要按照规范种植和采收,反季水果的安全性与应季水果并无显著差别。我们无需完全拒绝反季水果,但“优先选择应季水果”的建议是合理的——应季水果通常更新鲜、风味更佳,性价比也更高。 三、反季水果有哪些? 如果您确实希望避开反季水果,相较于依赖“察颜观味”,“顺时择果”无疑是更可靠的方式。为此,我们整理了包含国内72种及进口23种常见水果的应季时间表供参考。需特别说明:水果市场地域性极强,不同产区的成熟期可能相差数周甚至数月;且农业技术发展也在不断微调上市时间。因此,本时间表仅为一般性指南,实际购买时需结合当地市场供应情况灵活判断。 四、后记 现代生活早已离不开对环境的主动调节:夏日靠空调驱暑,寒冬凭暖气御寒,我们坦然接纳这些技术带来的舒适。那么,对于同样依托技术进步实现的反季水果,是否也应多一份理解? 诚然,部分反季水果可能风味稍逊,营养价值也可能因储存或种植方式略有折损,但在应季水果稀缺时,它们为保障每日水果摄入提供了不可或缺的选择。《中国居民膳食指南(2022)》推荐每日摄入水果200~350克,然而现实差距显著——2010~2012年中国居民营养监测显示,成年人日均水果摄入量仅约43克,2018年虽提升至114克左右,仍远低于推荐下限。 下一次,当您在冬日品尝清甜的西瓜,或在盛夏享用鲜红的草莓时,或许可以多一份思考:这一口跨越季节的滋味背后,凝结着无数农业科技工作者的智慧、物流从业者的辛劳,以及复杂精密的全球供应链协作。这份“四季果香”的便利,值得我们理性看待,也值得一份珍惜。(供稿:省质检院)

公安机关备案号:43010302001013

公安机关备案号:43010302001013